El ser humano es nómada por naturaleza y sedentario por costumbre. Todos tenemos a un viajero dentro, pese a que muchos han reprimido ese instinto para evitar gastos y desgastes. La curiosidad por las tierras lejanas, que en algunos individuos está menos pronunciada, busca siempre la manera de hacerse un hueco en nuestro conocimiento, aunque sea estimulándonos a través de un libro o un documental. Permanecer inerte no ayuda a entender el mundo y sus circunstancias, aunque hay que admitir que a veces es más agradable estar quieto que moverse.Pero hay que pensar que no andar... es cerrar los ojos y morir.

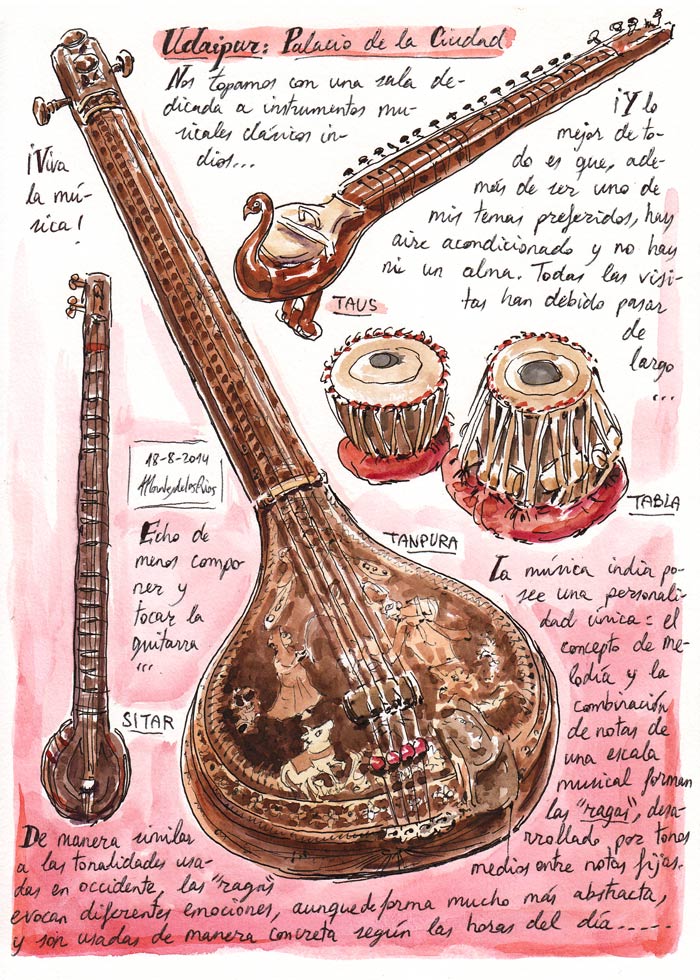

Este país, que lamenta su trágica historia y bendice su terrible papel con gritos de color y lloros en sánscrito, es tierra de contrastes eternos, repetidos una y otra vez a lo largo de muchos miles de años de espiritualidad concentrada. Todos los sentidos bailan al son del bansuri, la tampura, la tabla y el sitar, en una orgía de sonidos, olores, tonalidades y mucho sudor.

Viajar a la India en determinados meses supone todo un acto de heroísmo: ser occidental es algo que se paga caro en un país en el que vivir de lujo es barato, pero en el que el calor húmedo, la superpoblación y la superpolución matan cada día un poco. Valientes se vuelven cobardes, y cobardes se hacen valientes, siempre, constantemente, bajo el cielo indio. Los románticos solo pueden ver el arcoiris de los saris y la armonía de las ragas; el sufridor solo puede ver infancia desnutrida, costumbres extrañas y mucha, muchísima gente.

Sobre el clima es como estar ebrio sin beber alcohol, colorado como la cabeza “elefantástica” de Ganesha, frito como el arroz basmati,se desea estar continuamente en la ducha, a la vez que irónicamente sucio, llegando a caminar empapado bajo un sol abrasador que todo lo seca.

Sobre las las personas su hospitalidad es eterna con sonrisas que duran casi un mes .Su variedad étnica,va desde el ébano antirreflectante de muchos hasta el blanco marfil de unos pocos (sobre todo de las impresionantes actrices de los carteles de cine),todo ello confirma la idea de que India no es un país grande, sino un continente pequeño. En la India cosmopolita nunca se está solo, ni siquiera en soledad: siempre hay una puerta de hotel que suena, o un tuk-tuk que pasa, o una vaca que te mira fijamente. Las carreteras tienen más personas que asfalto (¡el tráfico de Bombay es tan denso, que los coches se coagulan!) y si uno se entretiene en contar los turbantes fosforescentes… se queda sin vacaciones. Los hombres, sobre todo los más altivos rajastaníes, usan sus mostachos serpenteantes para hipnotizarte los bolsillos; las mujeres, hermosas hasta la desesperación u horribles, desdentadas y pellejudas,vestidas como flores, son la inspiración de todo pintor y su paleta; los ancianos son sencillamente la mejor vejez que uno puede admirar; y los niños… Los niños forman jaurías de hambre, y alzan las palmas de las manos con una sincronización que hace crujir los pechos. Pero llega un momento en que es mejor avanzar: jamás se tendran tantas monedas como para hacerlos felices a todos. Ni el alzheimer borra esta ironía.

Sobre las religiones...aquí hasta el ateo cree en algo. La cuna de las tres grandes “fes” de Asia se meció hace mucho, mucho tiempo en la India, y de la misma forma que Jerusalem dio a luz al Judaísmo, al Cristianismo y al Islam, Sarnath tuvo un triple parto inolvidable: el Hinduismo, el Budismo y el Jainismo. El oro más noble y la piedra más mohosa, las cúpulas más brillantes y los santuarios más oscuros, el Iluminado más único y el panteón más plagado, todo construye un país de raíces espirituales, donde la violencia está condenada por lo más divino, pero tanto han abusado de ella los humanos. Las estampitas de criaturas superiores de demasiados brazos y tonos pitufiles, que a mí me recuerdan a las de los santos cristianos, cuelgan y bailan en el interior de los coches; el nombre de Alá es serigrafía habitual, y hay quienes hasta se pintan barbas y cabellos de naranja con la heena que sobra de los tatuajes, siempre en su honor; Mahavira y Budha, cruzando las piernas, se sientan y miran con los ojos cerrados, confundiendo al ingenuo que cree ver doble. En Madurai hasta los elefantes bendicen. El sistema de castas, que pone en lo alto de su pirámide al brahmán, al sacerdote, escupe sobre los parias e intocables que abajo recogen los despojos de un destino cruel. Pero la frontera entre religión y superstición hace mucho que se veló, y ahora el Río Ganges, columna vertebral de los hindúes y alma de Varanasi, saca a flote un agua incontrolable que lava al creyente más vivo y esconde a todos los muertos que generó. Ceniza cadavérica con aspecto oscuro para algunos, detergente fiel para otros, a nadie deja indiferente. Ni los mosquitos se atreven a poner sus huevos en su piel. Lo mejor es bajar los párpados y guardar silencio.

Sobre la naturaleza...el Libro de la Selva no podía ser más cierto. Cuanto más se aleja uno del ser humano, más rica es la flora y la fauna. Bosques, desiertos, montañas, ríos, todo se congrega aquí, adornado con flores exóticas y cobras danzantes. Pero el Sur del país, que muchos olvidan visitar, es en este sentido la joya de la corona india: los cocoteros de Kerala, altos como rascacielos; los canales naturales de Alleppey, la Venecia del Este; los tigres de Periyar (tan tímidos y tan extintos que no se dejan ver–) las plantaciones de té de Munnar, que hacen en los ojos un paisaje fantástico, y en las mujeres servidumbre de 25 horas al día; y el océano tricolor de Kanyakumari, al que le brotan dos islas artificiales (una con el templo de Vivekananda, y otra con el coloso Thiruvalluvar) y en cuyo horizonte sale y se pone el astro rey, abarcando la misma mirada.

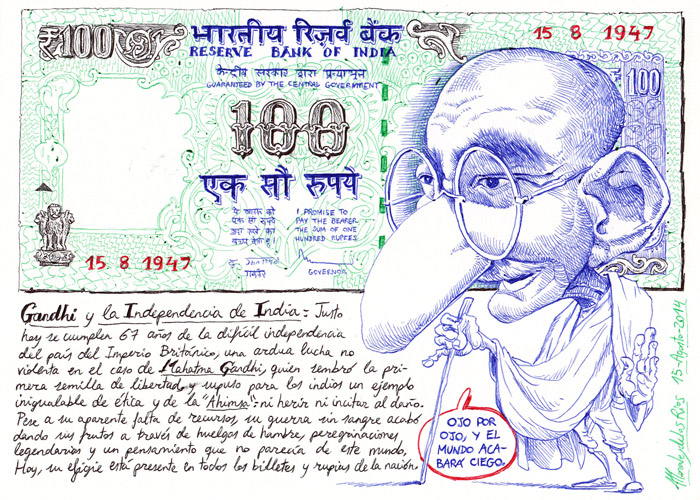

Sobre la Historia...¡qué decir de esto! India es Historia, lo lleva tan en su sangre que hasta está siendo histórica ahora mismo. Los monumentos titánicos como el mencionado Taj Mahal de Agra, o el Qutab Minar de Delhi, o el Fuerte de Jaisalmer, o el de Mehrangar de Jodhpur, o el Palacio-Isla Jagmandir de Udaipur, o el Templo de Adinatha en Ranakpur, esas megaconstrucciones son solo la parte pequeña de este gran cuento de las Mil y una noches que es India. ¡Hasta las havelis de Mandawa se erosionan con glamour! Desde los primeros indoeuropeos y la primigenia raza aria hasta el progresismo desmesurado del siglo XXI, pasando por los Vedas, el Mahabharata y el Ramayana, el budismo, los edictos humanistas de Ashoka y los mauryas, Alejandro Magno, los romanos, ¡el Kamasutra!, la Ruta de la Seda y Marco Polo, los mogoles, todos esos excéntricos Maharajás, Vasco da Gama y los portugueses, el Imperio Británico, ¡Gandhi!, la Independencia de 1947 y el nacimiento de Pakistán, el “asunto” Cachemira… India ha proporcionado mucha tinta a los libros de historia, y nada hace más rico a un país que eso, por pobre que parezca.

Y que no se me olvide la gastronomía...un paraíso para el que aprecia el picante, la comida vegetariana no asesinada, sudar mucho después de ingerir, y estar sentado con rostro arrugado … Pero un infierno para aquel que prefiera las salsas suaves y necesite comerse un filete al menos cada dos semanas. ¡Obligatorio comprar canela! A veces, con solo respirar, uno come.

Conclusión...ir a la India no es para todos… No es para todas las mentes, ni todas los olfatos, ni todos los ojos, ni todos los oídos. Sobre todo porque no todo el mundo quiere cambiar...y la India te cambiará para siempre...

http://www.moralesdelosrios.com/dibujando-el-mundo-india-2014/